9.11 後の米国の責任

布施 広 毎日新聞論説室専門編集委員

仏刑務所でジハード勧誘のなぜ?

佐藤 伸 読売新聞元パリ特派員

「イスラーム国」が抱える構造的な制約

田中 浩一郎 エネルギー経済研究所 中東研究センター長

解放交渉でキーマン演じた男

保坂修司 エネルギー経済研究所 中東研究センター研究理事

偶像崇拝禁止なら肖像画も禁止なのか

塩尻和子 東京国際大学特命教授

危険地取材と「歴史の空白」

渡辺 悟 ジャーナリスト

【連載】宮家邦彦の深層講座:アメリカから見た中東情勢21

11年前の日本人人質事件と自己責任論

宮家邦彦・立命館大学客員教授

イエメン無責任時代

川嶋淳司 早稲田大学大学院

入植地をめぐる「BDS 運動」

立山良司 防衛大学校名誉教授

イラン核問題でイスラエルの姿勢に変化

出川展恒 NHK解説委員

原油安でなにが変わる

脇 祐三 日本経済新聞コラムニスト

サルマーン体制のサウジアラビア

最首公司 ジャーナリスト

【連載】カリーマのアラブ人のこだわり 第70 回

バグダード、ああバグダード、バグダード

師岡カリーマ・エルサムニー

カイロ大学文学部が日本語学科創立40周年記念

塩尻和子 東京国際大学特命教授

女性とエジプトの光景

ハナーン・ラフィーク カイロ大学教授

【現代史の証言39】

1973 年 第1次石油危機で三木・ファイサル会談

「友好国扱い」に決定的な影響もたらす

塩尻 宏 中東調査会参与

1975 年 スエズ運河再開

祝賀船団に飛び入りした米旗艦

平山 健太郎 元NHK解説委員

【BOOKS】

吉岡明子・山尾大 編

『「イスラーム国」の脅威とイラク』

評者 立山 良司

田原 牧 著

『ジャスミンの残り香 「アラブの春」が変えたもの』

評者 渡辺 悟

「片倉もとこ エッセイ賞」作品募集のおしらせ

照る日と曇る日 編集部より

【グラビア】

【留学生の肖像】 第4回

日本語教師になる

東京国際大学大学院 国際関係学研究所 ハイサム・シーミさん(エジプト出身)

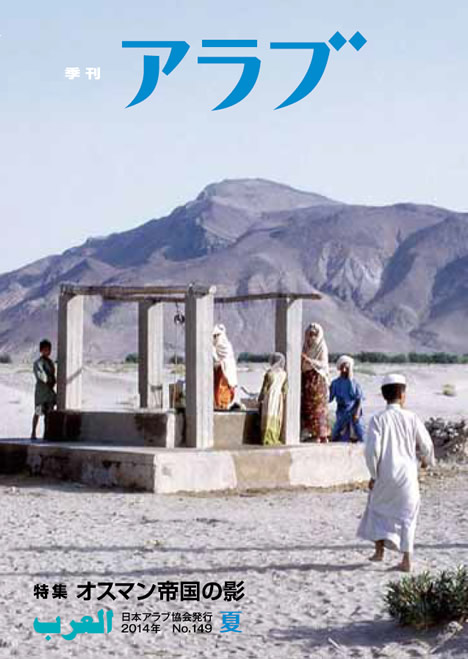

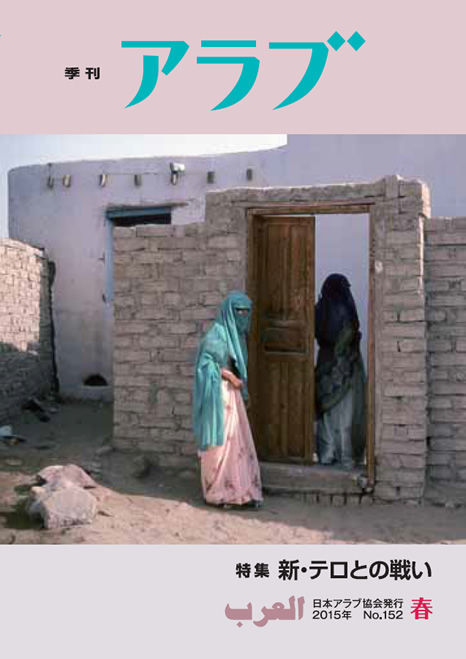

表紙:1970 年代初頭

サウジアラビア紅海沿岸 ジェッダ市内陸の涸谷の村

片倉もとこ 撮影(写真提供:片倉もとこ記念沙漠文化財団)